今日は瀬戸ひなご幼稚園で普通救命講習を受けました。瀬戸市消防署より職員の方が2名幼稚園に来てくださって、応急手当の方法を教えてもらいます。先生たちに混じって、私も同様に受講しました。最初に映像からの説明を受け、その後実習を行います。今回は特に乳児・幼児の人形を使っての講習で、全員が交代しながら必ず救命活動を行いました。

今日は瀬戸ひなご幼稚園で普通救命講習を受けました。瀬戸市消防署より職員の方が2名幼稚園に来てくださって、応急手当の方法を教えてもらいます。先生たちに混じって、私も同様に受講しました。最初に映像からの説明を受け、その後実習を行います。今回は特に乳児・幼児の人形を使っての講習で、全員が交代しながら必ず救命活動を行いました。

「倒れている人発見。周りの安全を確認。大丈夫ですか(肩をたたきながら3回声をかける)。誰か、人が倒れています。誰か、来てください。あなた119番通報をお願いします。あなた、AEDを持ってきてください。」その後、顎をあげて気道を確保し、胸骨圧迫を行います。大人は両手で行いますが、乳児は片手を頭のところに置き中指と薬指の2本で、幼児は片手で行います。

「倒れている人発見。周りの安全を確認。大丈夫ですか(肩をたたきながら3回声をかける)。誰か、人が倒れています。誰か、来てください。あなた119番通報をお願いします。あなた、AEDを持ってきてください。」その後、顎をあげて気道を確保し、胸骨圧迫を行います。大人は両手で行いますが、乳児は片手を頭のところに置き中指と薬指の2本で、幼児は片手で行います。

AEDが到着したら、スイッチを入れて機械の誘導に従って、心肺蘇生を行います。AEDが必要かどうかも機械が教えてくれるので、必要な場合は電気ショックを行います。その場合は、周囲の人は必ず離れるように指示します。電気ショックが必要ない場合は、ひたすら胸骨圧迫を強く、速く、絶え間なく行い、救急隊に引き継ぐまで行うようにと言われました。

AEDが到着したら、スイッチを入れて機械の誘導に従って、心肺蘇生を行います。AEDが必要かどうかも機械が教えてくれるので、必要な場合は電気ショックを行います。その場合は、周囲の人は必ず離れるように指示します。電気ショックが必要ない場合は、ひたすら胸骨圧迫を強く、速く、絶え間なく行い、救急隊に引き継ぐまで行うようにと言われました。

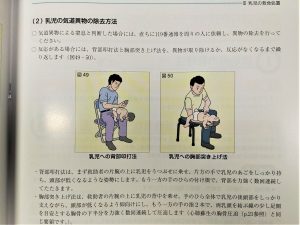

その後、乳児の気道異物の除去方法を学びました。背部叩打法と胸部突き上げ法の二つがありますが、現在では背部叩打法が一般的だそうです。救助者の片腕の上に乳児をうつぶせに乗せ、片方の手で乳児の顎をしっかり持ち、頭部が低くなるような姿勢にします。もう一方の手のひらの付け根で、背部を力強く数回連続してたたきます。これでほとんど詰まったものが出てくるそうです。

その後、乳児の気道異物の除去方法を学びました。背部叩打法と胸部突き上げ法の二つがありますが、現在では背部叩打法が一般的だそうです。救助者の片腕の上に乳児をうつぶせに乗せ、片方の手で乳児の顎をしっかり持ち、頭部が低くなるような姿勢にします。もう一方の手のひらの付け根で、背部を力強く数回連続してたたきます。これでほとんど詰まったものが出てくるそうです。

とにかく子どもたちに何か起きた時に、パニックにならないように冷静に対応することが大切と学びました。幼稚園内で起きた時に、先生たち同士で協力して救急活動を行うこと。そして対応ができないと思ったら躊躇することなく119番通報をしてくださいと、消防署の方からおっしゃっていただきました。子どもたちの様子を常に観察、把握しておくことを職員同士で確認しました。

とにかく子どもたちに何か起きた時に、パニックにならないように冷静に対応することが大切と学びました。幼稚園内で起きた時に、先生たち同士で協力して救急活動を行うこと。そして対応ができないと思ったら躊躇することなく119番通報をしてくださいと、消防署の方からおっしゃっていただきました。子どもたちの様子を常に観察、把握しておくことを職員同士で確認しました。